來源:

來源: 發布時間:2023-03-08

發布時間:2023-03-08 點擊次數:1599

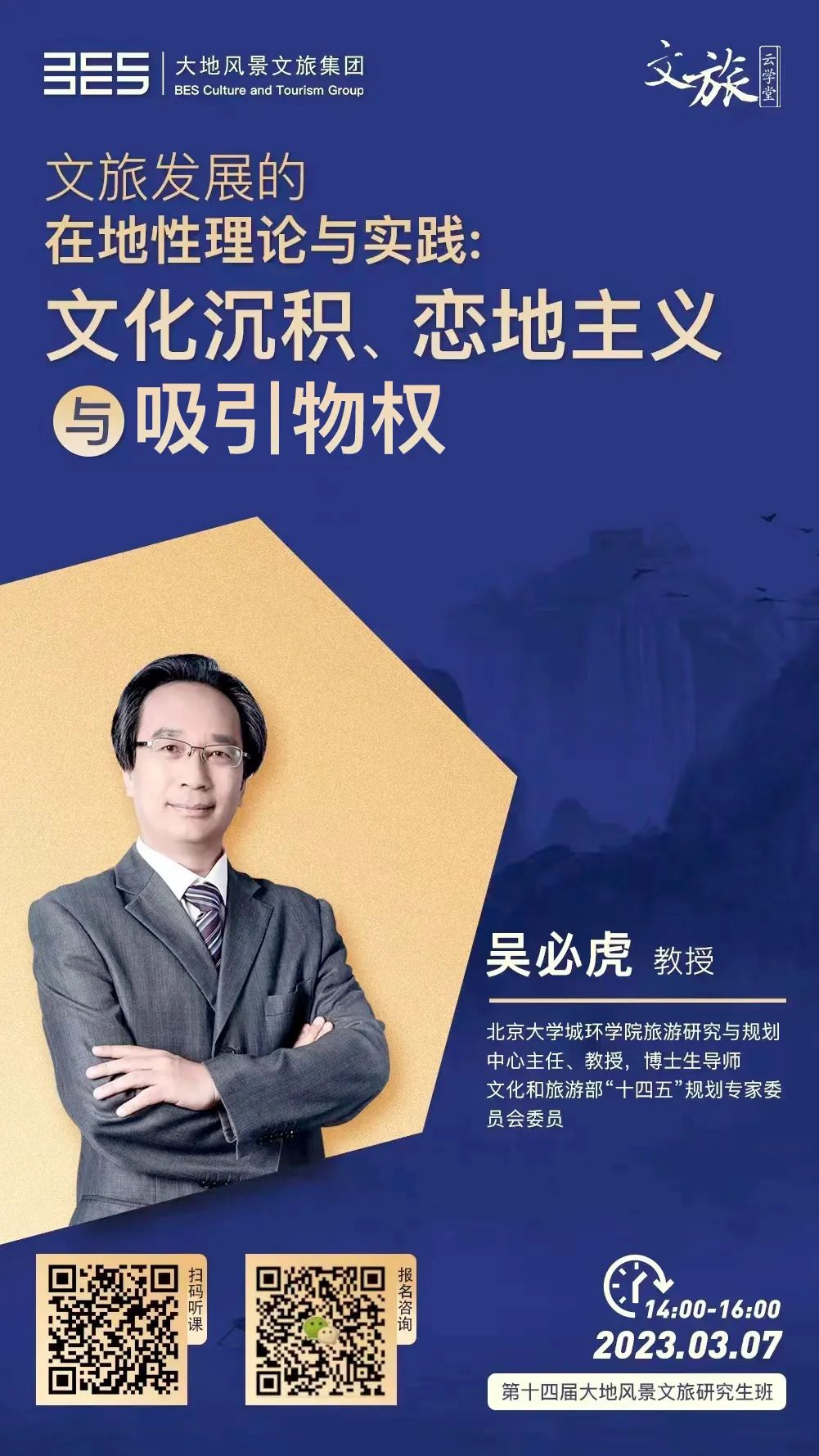

點擊次數:1599 吳教授從文旅發展與地方的關系出發,聚焦文化沉積理論(cultural sedimentation)、戀地主義原真性理論(topophilianism authenticity)、吸引物權理論(property right of attraction)三大地理學理論,結合文旅融合、鄉村旅游等實踐熱點,闡明文旅行業發展的背后邏輯。

吳教授從文旅發展與地方的關系出發,聚焦文化沉積理論(cultural sedimentation)、戀地主義原真性理論(topophilianism authenticity)、吸引物權理論(property right of attraction)三大地理學理論,結合文旅融合、鄉村旅游等實踐熱點,闡明文旅行業發展的背后邏輯。

戀地主義原真性是現地旅游不可替代的學理依據。一個具體的例子來說,人們總會回到自己小時候曾歷經的學校或家園,即便它已經發生了變化,人們對原址的情感還是不可磨滅的。近幾年,對“云旅游”模式的探索和發展在加速,但根據戀地主義原真性的理論,現地旅游不會被完全取代,因為人類的本能就是要到現場體驗事件的發生。此外,戀地主義原真性還強調了地理學意義上的區位、位置或地址的不可移動性,它的特點是忠實于原址、響應功能,并且允許創建。

戀地主義原真性是現地旅游不可替代的學理依據。一個具體的例子來說,人們總會回到自己小時候曾歷經的學校或家園,即便它已經發生了變化,人們對原址的情感還是不可磨滅的。近幾年,對“云旅游”模式的探索和發展在加速,但根據戀地主義原真性的理論,現地旅游不會被完全取代,因為人類的本能就是要到現場體驗事件的發生。此外,戀地主義原真性還強調了地理學意義上的區位、位置或地址的不可移動性,它的特點是忠實于原址、響應功能,并且允許創建。

社會和人類文化是動態發展的,地方獨特性也會隨之變化或再地方化。對于文旅行業而言,文化遺產可以在保持原址的前提下,依據當前人類修養、科技、信仰和投資能力等要素的特征對建筑物做出一定改變,保留原址地方感就能傳承最核心的地理基因。在實踐中,要注意建構旅游體驗中的文化表征,文化符號、旅游符號相互交織,能夠賦予客觀存在的意義重疊。如文創產品的開發、景區和酒店的跨界融合等,都應該增加“符號”,把符號組織成創作物,并以大眾喜聞樂見的方式呈現和傳播。

吸引物權具有典型物權所共有的一般特征,同時又有其獨特性。旅游吸引物權,是指一種由土地及其附屬物的旅游吸引價值轉化而來的土地級差收益及其權利。旅游吸引屬無體物,在可管理的范圍內,也可成為物權的客體。旅游吸引物權具有排他性,可以成為其他交易的標的物。旅游吸引物的概念只強調物的旅游吸引價值,并不會對物的產權屬性做出改變。從這個意義來說,吸引物權是農民享有鄉村旅游收益分配權的法理基礎。

吸引物權具有典型物權所共有的一般特征,同時又有其獨特性。旅游吸引物權,是指一種由土地及其附屬物的旅游吸引價值轉化而來的土地級差收益及其權利。旅游吸引屬無體物,在可管理的范圍內,也可成為物權的客體。旅游吸引物權具有排他性,可以成為其他交易的標的物。旅游吸引物的概念只強調物的旅游吸引價值,并不會對物的產權屬性做出改變。從這個意義來說,吸引物權是農民享有鄉村旅游收益分配權的法理基礎。

后續大地風景文旅研究生班將持續推出精品課程,歡迎大家收看。

收看回放

請識別下方二維碼

↓↓↓